朋友们下午好!

美好的一天从【创艺文化和韵轩周报】开始

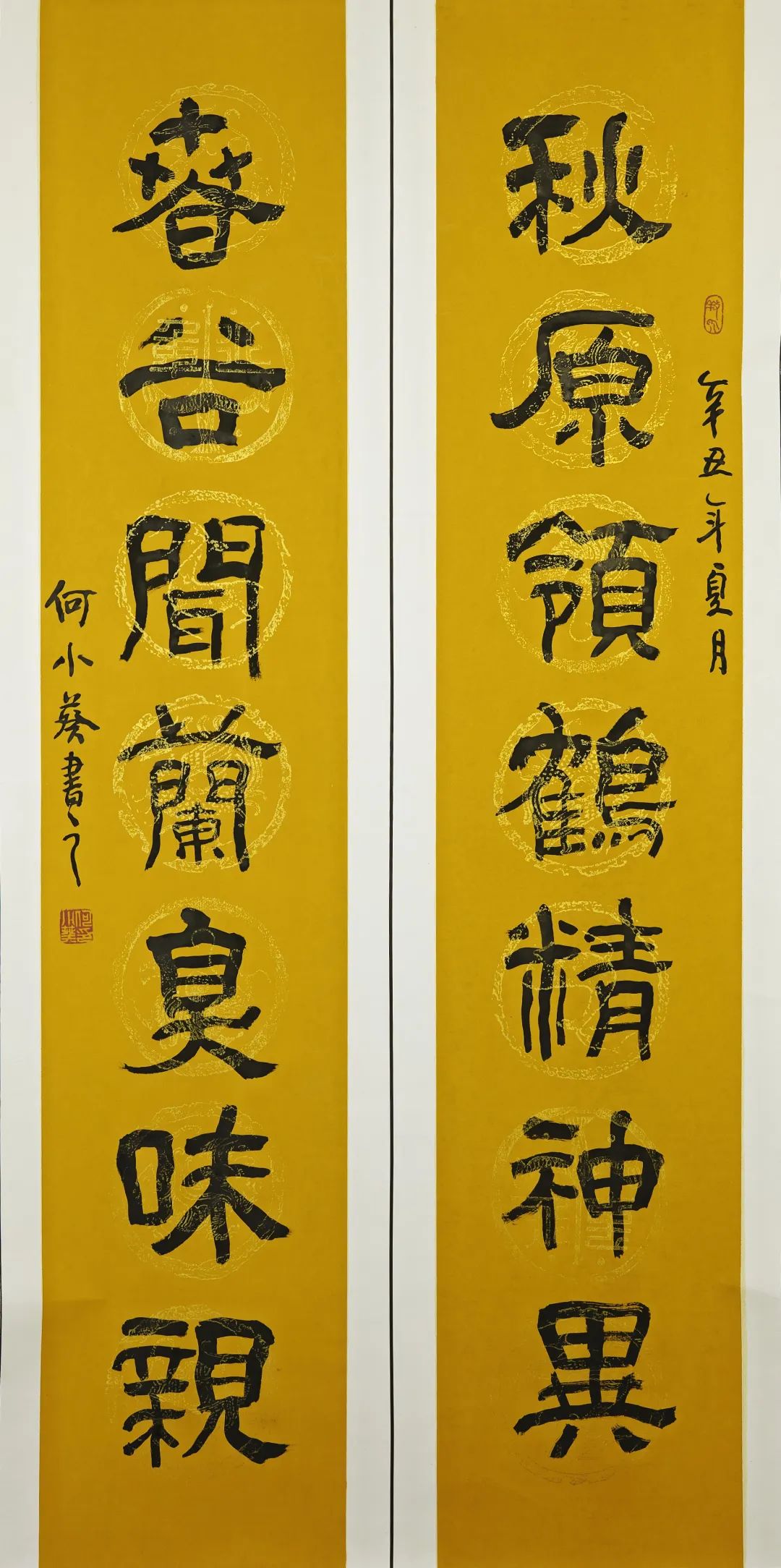

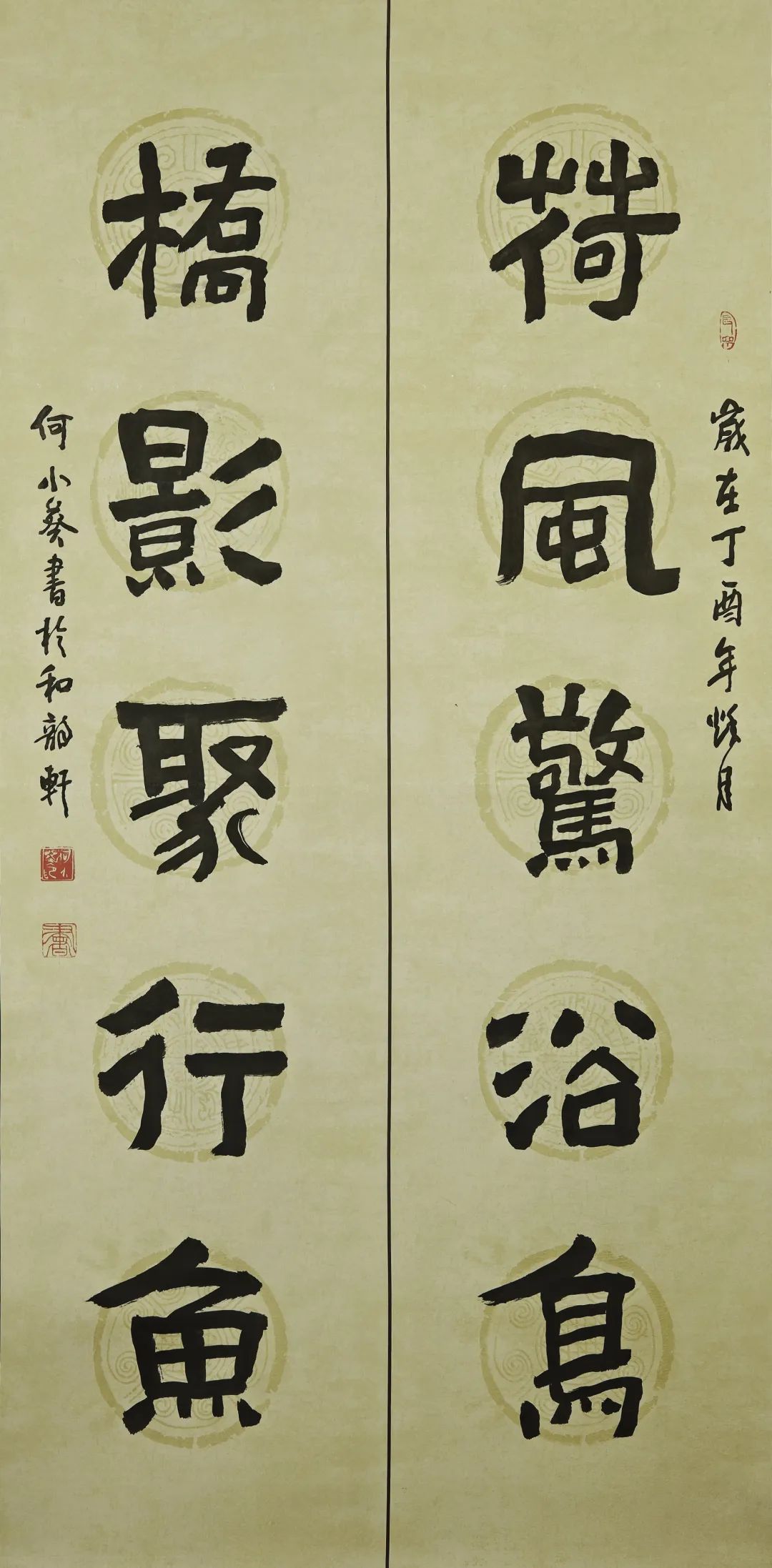

创艺文化精品书画欣赏

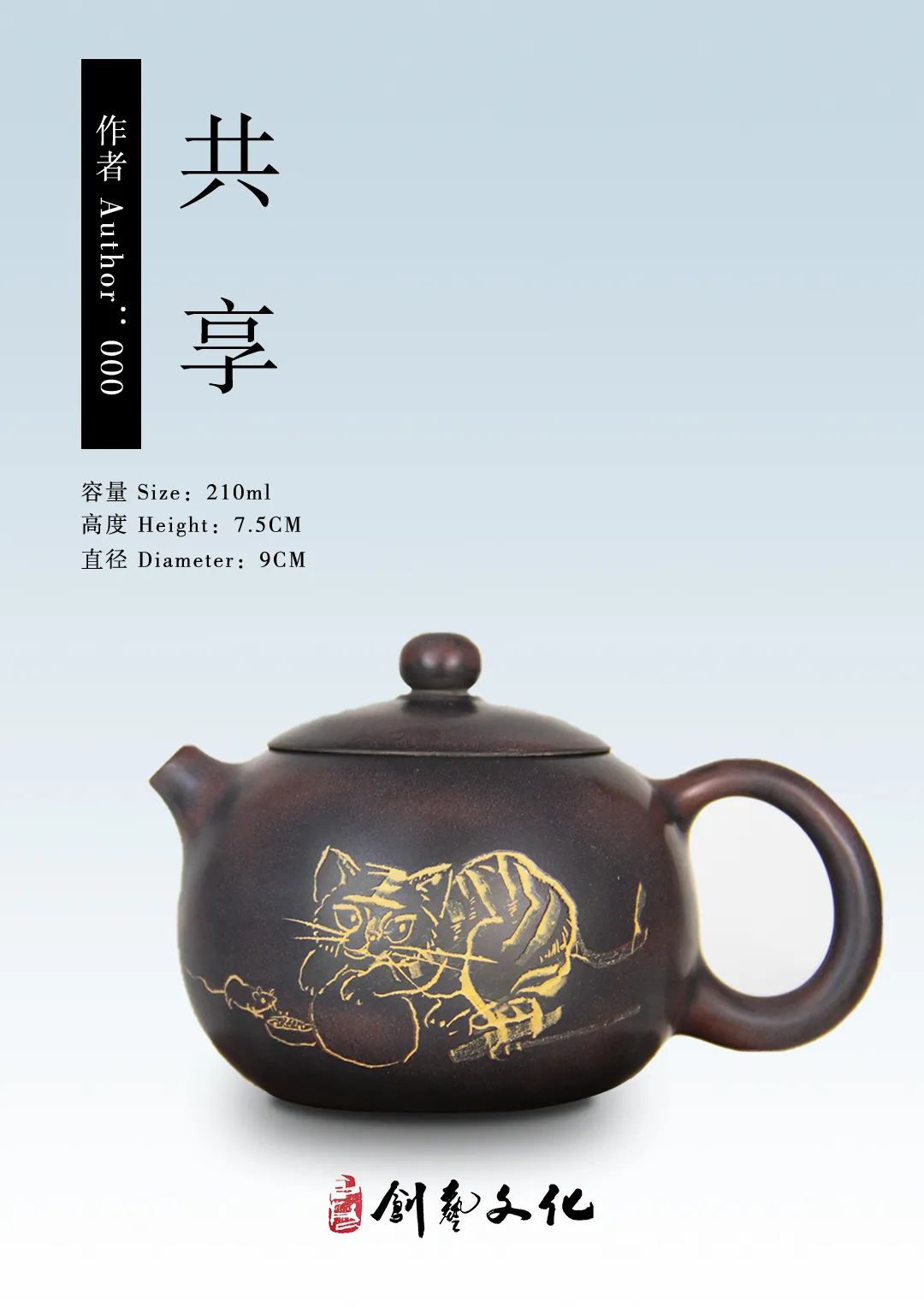

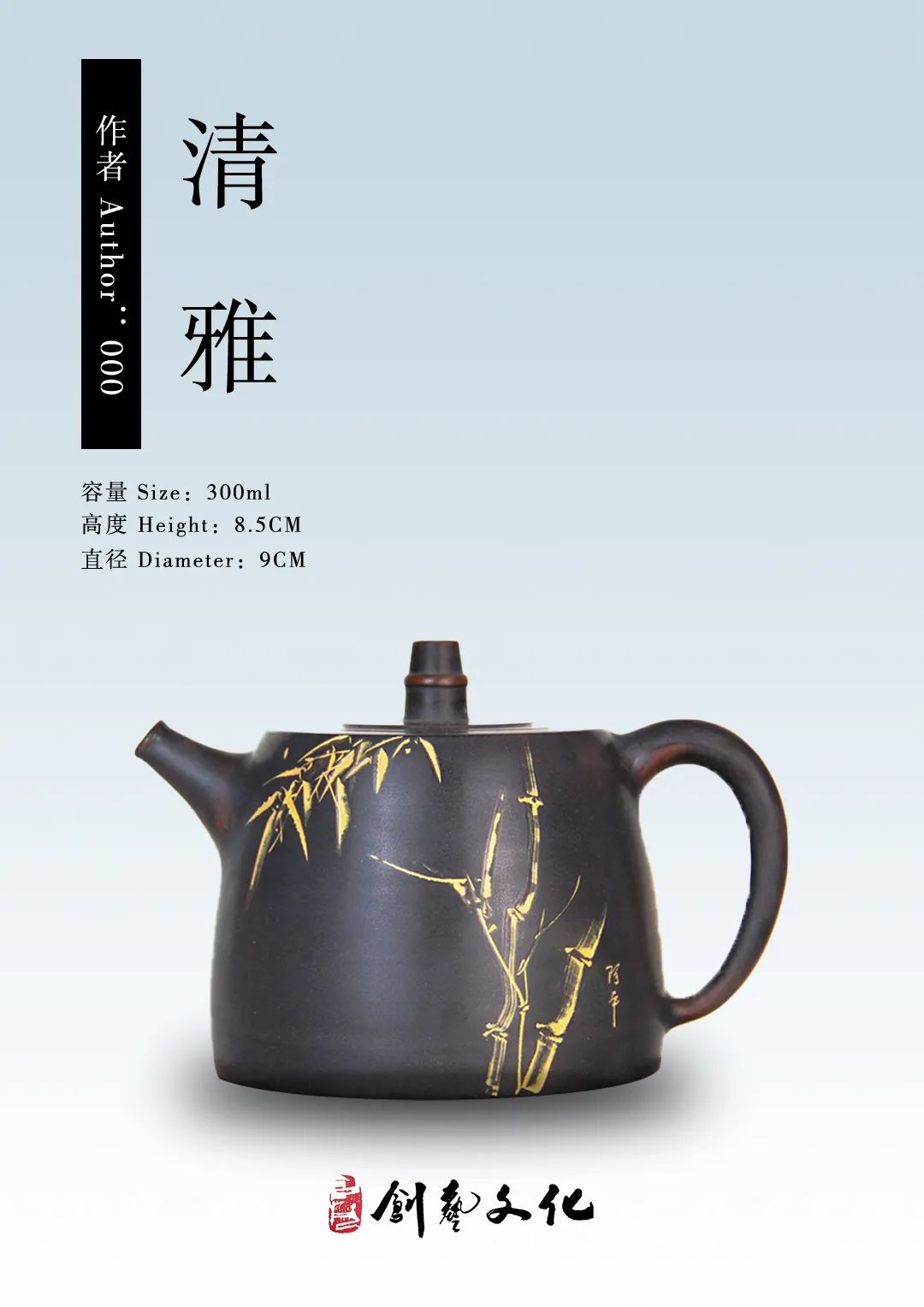

永福和韵坭兴精品坭兴陶欣赏

永福和韵坭兴精品坭兴陶欣赏

淘宝店铺:和韵坭兴陶艺馆

https://shop179208107.taobao.com

定制请拨打热线电话:18172034365或13207802687

艺术新闻

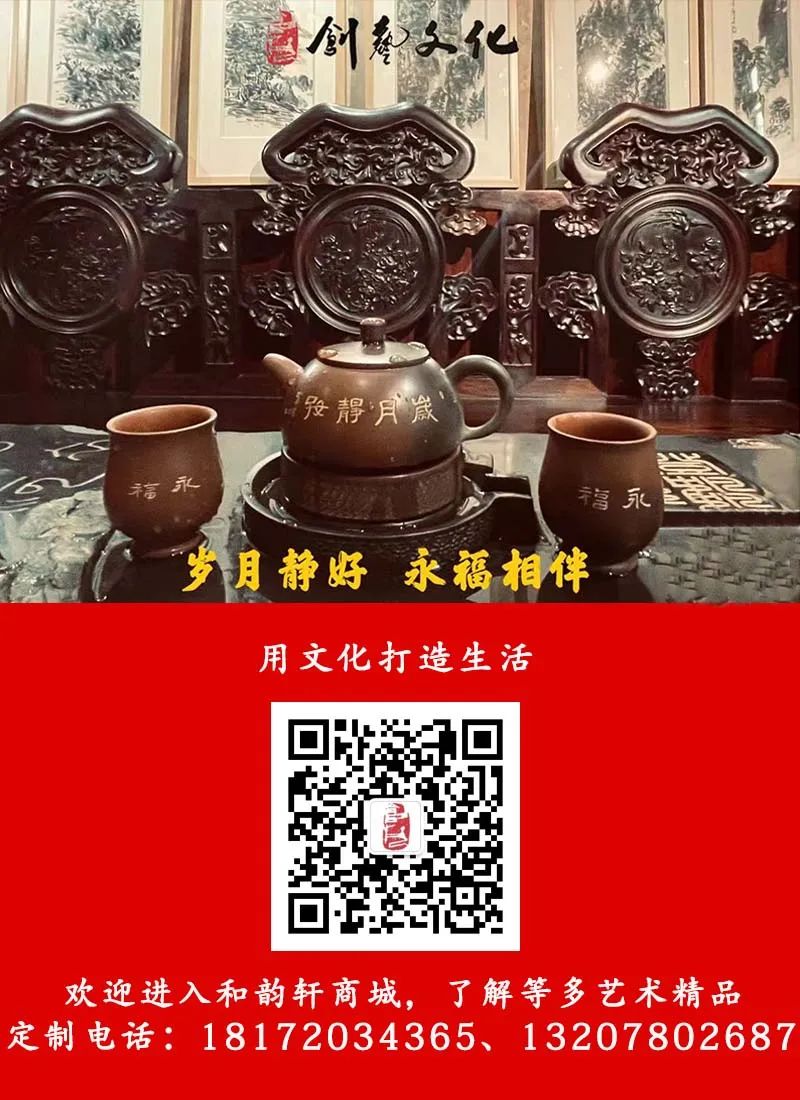

创艺文化和韵轩学习书法文化活动“让墨香绽放”活动纪实

中华文化是中华民族创造的精神财富,代表着中华民族的精神特性,是民族文化的母体和魂魄,是民族的情感依托、心灵归宿和精神家园,为人民提供坚强思想保证、强大精神力量和丰润道德滋养,也是民族文化发展的动力源泉。民族文化是中华文化的重要组成部分,始终扎根中华文明沃土,延续中华文化基因,彰显中华文化特质。

本次书法活动由专业书法教师用生动形象的语言向书法爱好者传授书法技艺,现场分享了他作为学习书法的感悟和经历,从字形轮廓、笔画形态等方面循序渐进地提高大家的书法水平。随后大家纷纷拿起毛笔,挥笔洒墨,在活动现场,书法爱好者们交流学习的经验,大家都表示收获良多。

和韵轩书画艺术工作室成立于2015年6月,书画培训班均为名家授课,为非遗文化爱好者构建交流与创研平台,提供少年儿童、校园书画艺术师资、社会各界人士书画艺术专项教学培训服务。目前拥有自主产权场馆500多平方米,长年开展展览展销和培训创研等业务,是一家实力雄厚、师资高端、理念新颖、信誉度高的文创机构。

艺术新闻

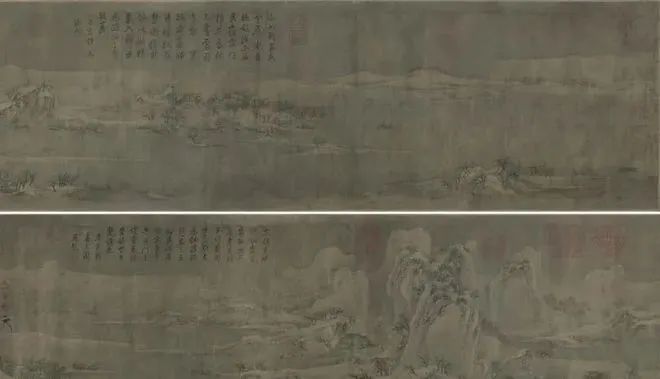

下在宋画里的雪,就像昨夜没有讲完的故事

世上明明先有风景,人却说风景如画。因为画塑造了人的审美意识,也影响了人看风景的方式。

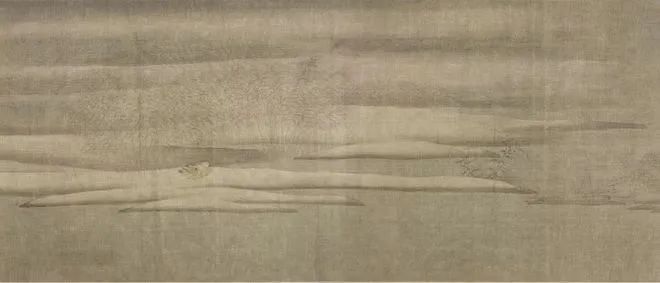

天地之间的风景,就在宋人的画里,空前全面,又极其细腻。万物孤寂的冬天,尤其需要细心体察。在画中所有的景色里,雪最难得,也最为玄妙。

下在宋画里的雪,却像昨夜没有讲完的故事。扑簌着的,弥漫开的,落定了的,等你再次开启这个安静而丰盈的世界。

春花秋月,夏蝉冬雪,正所谓“借物抒情”,对四季的欣赏,不失为一种经验美学。

若是经验对应不上,就会产生迷茫。《清明上河图》引发的诸多争议中,包括这样一条:它到底是春景,还是秋景?因为对于“画里的树不长叶子”这件事,经验一时间无法精准对应了。

春、夏、秋天都复杂,只有冬天最简单。人们在不同季节,看见各种景色;而对于冬天,却有一致的经验:雪。

景随时而易,雪因时有别。

“雪者,有风雪、有江雪、有夜雪、有春雪、有暮雪、有欲雪、有雪霁。”北宋韩拙在他的论著《山水纯全集》里,把雪的情态分成了诸多类型。种种气象,各有妙趣。

雪景入画,主题纷繁多样,详尽如郭熙列举的:寒云欲雪,冬阴密雪,冬阴霰雪,翔风飘雪,山涧小雪,回溪远雪,雪后山家,雪中渔舍,舣舟沽酒,踏雪远沽,雪溪平远,绝涧松雪,松轩醉雪,水榭吟风,等等……

人间几多归宿,皆可归于一片雪天雪地。

在不同的画境之下,雪,拥有了无尽的生命力。

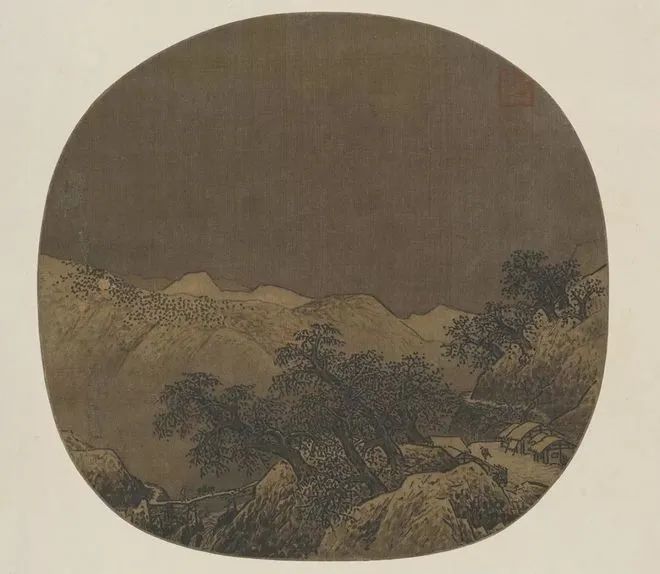

冬天简单,雪也简单。但是对于画家而言,越简单的反倒越难。

现在,我们对雪景山水已经司空见惯了。但是一千年前,当人们刚刚在画绢上看到雪的时候,那种奇妙的视觉冲击,还是颇值得遥想一下的。

在唐代及以前的绘画遗存中,是极少能看到雪景的。或许那时画家们还未找到合适的表现手段。到北宋的时候,画家对于山、水、木、石等素材,也早已经得心应手。只有雪,仍是一个技术难关。

那些千变万化的雨雪云雾之景,对画家有天然的吸引力。若是谁能在画上营造一片雪景,无疑是一件显耀能力的事情。画雪很难,但是值得。

宋代画家对雪的追求,一往情深,成就斐然。

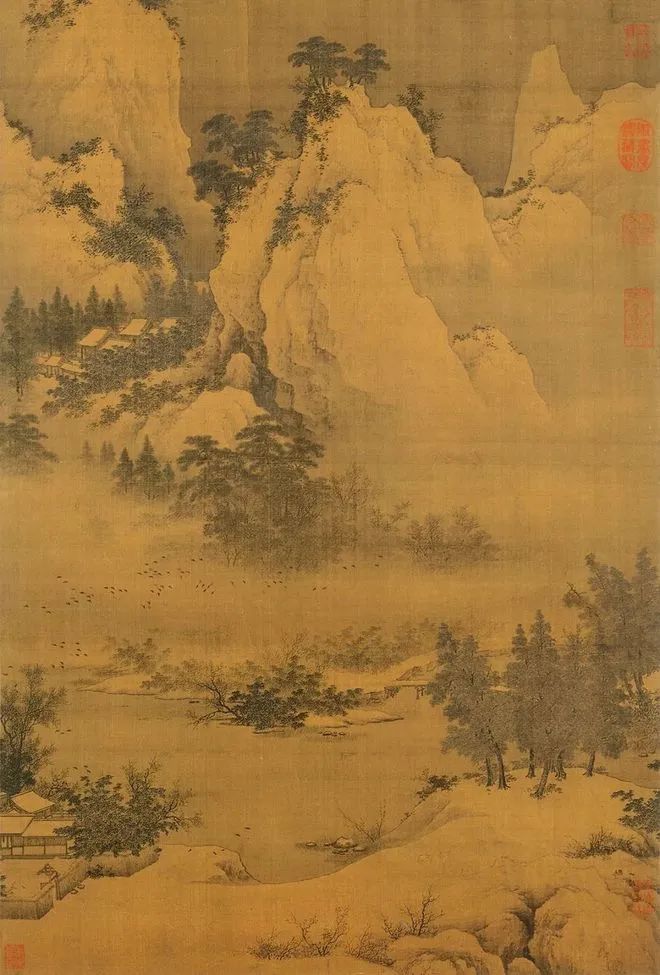

范宽的代表作《雪景寒林》,气势宏大,描绘了一个鲜有人迹的世界,满眼萧条的景象,有“千山鸟飞绝,万径人踪灭”之感。

画中的雪落在高山上,老树上,房屋上,小桥上,河面上……其实,画家并没有真的画雪,而是通过各处的墨色渲染,来衬托雪的白。

《雪景寒林》,体现了对归隐生活的向往。

在《雪景寒林》,大雪把隐居之人与喧嚣尘世隔绝开来,用寒林衬托冬雪,用山水的寂寥映射人心的寂寥。

无论飘落,还是衬托,雪,落在画上,终究还是落在心里的。

艺术新闻

明清时期,画中常出现女娲、洛神、观音、南极仙翁、王母、福禄寿三星、八仙、麻姑、和合二仙、干将莫邪、济公、钟馗等神仙形象,这些“神画”反映的是民间文化信仰,散发着世俗的情调,为底层人民所喜闻乐见。

究其原因,这与明清画家向世俗生活的接近与融合有关。明清以来,社会形势发生变化,士大夫阶层中相当一部分人的生活越来越困难,一部分画家流落街头,靠卖画为生,逐渐出现职业化的趋势。这部分画家生活在民间,他们不断地被民间的世俗文化所影响,多以更关注一些现实的世俗问题。他们描绘着人们所喜闻乐见的事物,“神画”也逐渐被纳入吉祥题材的体系,以多种和蔼可亲的世俗形象,表达出人们追求幸福安康的美好意愿。因此,明清之际,“神画”艺术得到空前发展,其创作者更是层出不穷。

据史书记载,麻姑容貌漂亮,看起来像十八九岁的样子,但是她却见过东海三次变为农田,所以古人认为麻姑是长寿的神仙代表。“麻姑献寿”的故事说的是,在农历三月初三,王母娘娘过生日这天,麻姑带着自己酿的灵芝酒去给王母娘娘祝寿,因而,古人在为他人祝寿时,也会赠送麻姑像当作寿礼。几乎每个朝代都会有麻姑像流传下来,所画麻姑的样式也不尽相同,不过,较为相似的是,麻姑衣裳华丽,容貌端庄;麻姑手中或拿着花篮,或捧着仙桃,或带着祝寿用的好酒;她或与仕女同行,或与寿星同去祝寿,身旁常出现的是梅花鹿、仙鹤这类带有吉祥寓意的动物。

明代 唐 寅 《麻姑献寿图》

在明代“江南四才子”之一唐寅的一幅《麻姑献寿图》中,麻姑居于画面的右侧,她手捧着一个大仙桃,双目向左下方看,似乎在向观者传递祥寿之意。她的身后有一只凤凰独立,感觉想要飞腾起来,它的凤尾伸到了画面的右上部分,这也加强了画面的动态感。麻姑的衣纹连绵飞动,作者运用的是细劲流畅的铁线描,把丝沙轻柔的质感完全表现出来了。麻姑脸部、手部的勾线,饱满匀称,尤其是作者对她眼神的刻画,神韵完备,可谓“传神写照,正在阿睹中”。图中,麻姑的发髻丝丝可见,说明唐寅用笔精妙,这也是他中年以后所表现出的成熟的仕女画的特点。

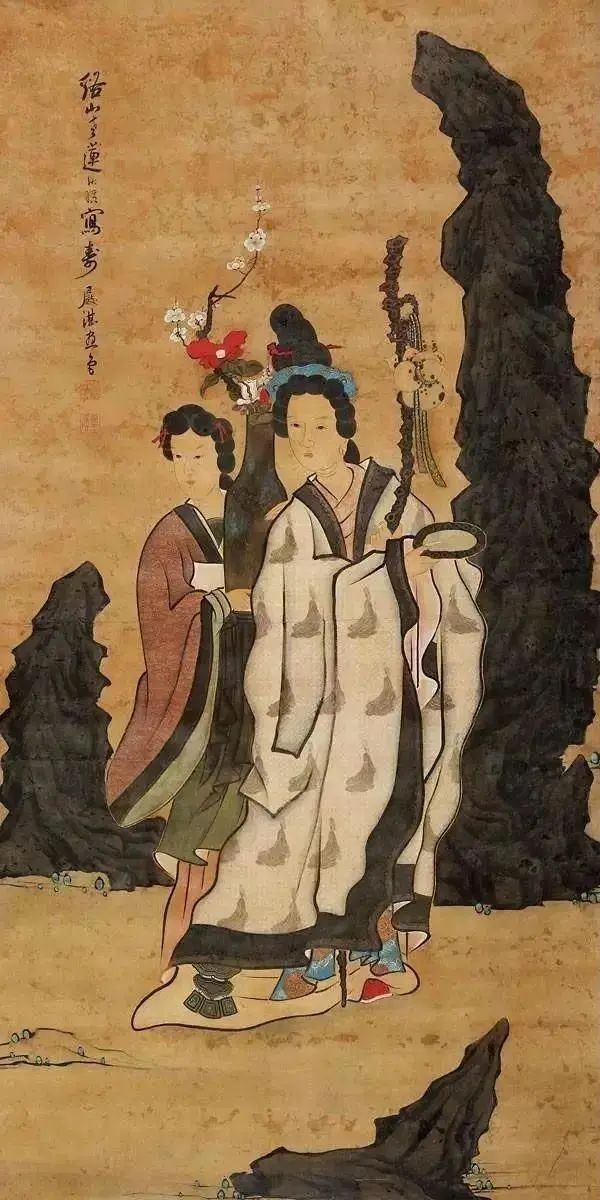

在明代陈洪绶的《麻姑献寿》(又名《女仙图》)中,麻姑左手拿着仙杖,仙杖顶端系着一个宝葫芦,葫芦里盛满了灵芝酒,她右手则拿着一个玉盘。跟在麻姑身后的仕女双手捧着一个大花瓶,瓶中插着红艳艳的山茶花和雪白色的梅花。陈洪绶的画格有点古怪且奇特,尤其是他所描绘的形态,身体比例极不协调,头部一般都比较大,这是他在表现和追求“高古”“古拙”之意时的特殊方式,带有强烈的个性特征。

明代 朱 恕 《麻姑》

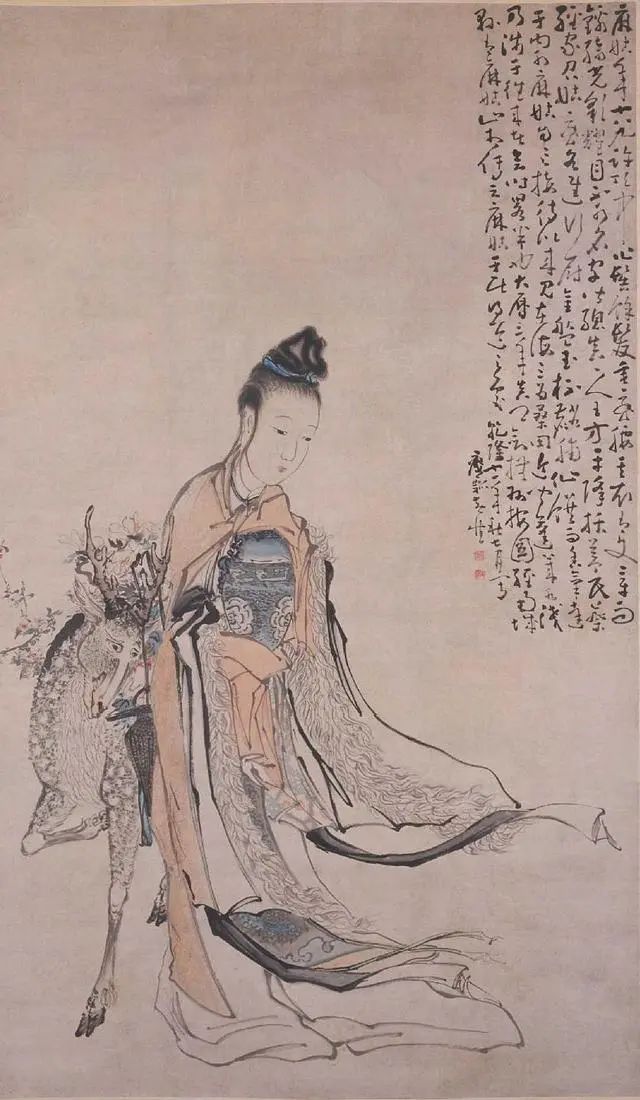

明代哲学家朱恕的《麻姑》是一幅指画,画中的麻姑形象不同寻常。指画,又称指墨画、指头画,是中国画中极具特色的绘画形式。在这幅画上,麻姑没有华丽的锦绣群裳,穿着的是普通衣服,手中握着灵芝,坐在一只趴在地上的麋鹿身上,她凝视着远处,神情专注。这幅画中的麻姑明显被平民化了,作者并没有把她塑造成一个不食人间烟火的仙女,此中可以折射出朱恕的美学思想——在平常生活中追求永恒和高贵;明代张路所塑造的麻姑形象更为恣意,她一手牵着白鹿,一手捧着寿桃,身上披着一件毛皮上衣,迎风而行。

清干隆时期,黄慎的《麻姑仙像图》以风格独特而著名。在黄慎粗犷的笔墨下,即使是仙道人物也平添了几分豪放的气质。此幅麻姑像线条恣纵、运笔疾速,用草书的笔法来画衣纹,特点非常明显。作者为了体现出女仙的柔美特点,在人物的开脸上则用笔纤秀。

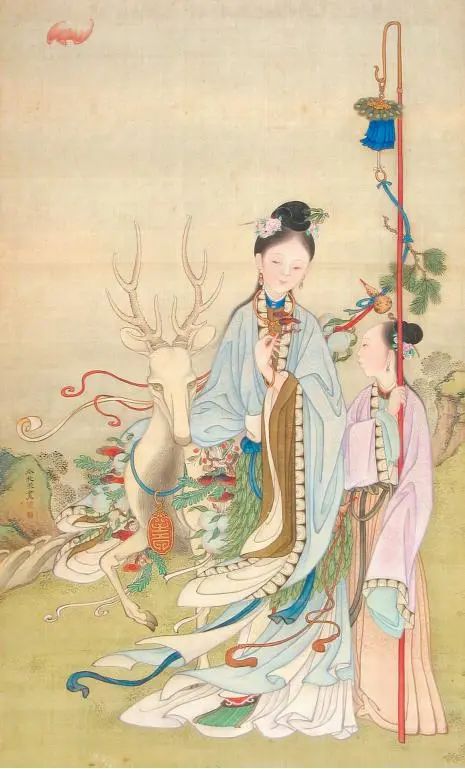

在清代画家冷枚的《美人献寿图》中,入山采集寿品归来的麻姑居于画面中心。她头发高高绾起,右手搭在鹿背上,腰间挂着一个葫芦,穿着一个由树叶和仙草编织成的裙子。一位小巧纤弱的侍女站在麻姑的左侧,她双手扶着旌节,旌节顶端挂着一条蓝色丝带,丝带上系着鲜桃、松枝、葫芦等物。麻姑的右侧是一只高角大白鹿,这既是麻姑的坐骑,也是吉祥与长寿的象征。作者为了突出“祝寿”的意图,还在鹿的胸前挂上一个“寿”字金锁,鹿的身上驮着红果、灵芝、鲜桃等山货。所有的细节给观者呈现出了一幅麻姑带着自己刚刚酿完的酒,骑着健壮挺拔的白鹿,到天宫去给王母娘娘祝寿的画面。

谷雨

[ 宋 ] 朱槔

天点纷林际,虚檐写梦中。

明朝知谷雨,无策禁花风。

石渚收机巧,烟蓑建事功。

越禽牢闭口,吾道寄天公。